本学のキャリア形成・就職支援について

本学のキャリア形成・就職支援についての考え方

本学は生命の尊厳を基盤として豊かな人間性を育成し、かつ深く高度な専門的知識・技術を修得させることにより、看護の果たすべき役割を追求し、社会の幅広い分野において、人々の健康と福祉の向上に貢献できる人材を育成しています。

組織について

このような教育理念・目的に基づき、学び、成長した学生が、県内を中心に活躍できるよう就職対策委員会(10名の委員で構成)では、情報提供を含むキャリア・就職活動支援を行っています。主な支援として、卒業生の看護実践を知る会・小論文対策講座・国家試験対策講座などを行っております。

また、就職情報・相談室を設置し、常駐の就職支援員が学生一人一人の相談に応じています。

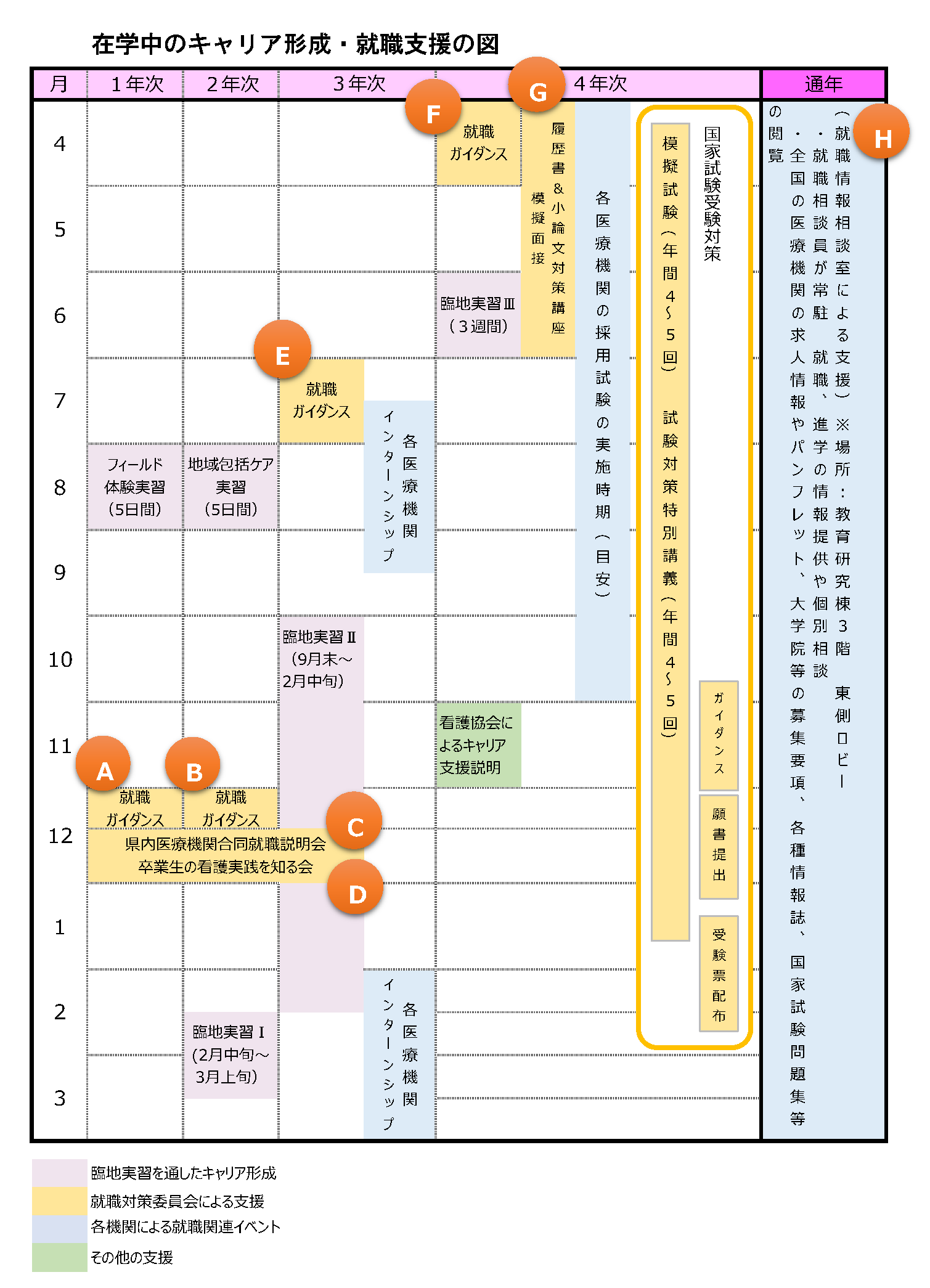

在学中のキャリア形成・就職支援

在学中のキャリア形成・就職支援の図(アルファベットをクリックすると詳しいページに移動します)

支援内容の詳細は下記をクリックしてください

1年次生就職ガイダンス (PDF:1MB)

1年次生就職ガイダンス (PDF:1MB) 2年次生就職ガイダンス (PDF:1MB)

2年次生就職ガイダンス (PDF:1MB) 県内医療機関合同就職説明会 (PDF:1MB)

県内医療機関合同就職説明会 (PDF:1MB) 卒業生の看護実践を知る会 (PDF:2MB)

卒業生の看護実践を知る会 (PDF:2MB) 3年次生就職ガイダンス (PDF:1MB)

3年次生就職ガイダンス (PDF:1MB) 4年次生就職ガイダンス (PDF:1MB)

4年次生就職ガイダンス (PDF:1MB) 小論文対策講座 (PDF:1MB)

小論文対策講座 (PDF:1MB) 県就職情報相談室

県就職情報相談室

就職情報・相談室

本学では「就職情報・相談室」を設置し、在学生及び卒業生のための就職・キャリア支援を行っています。

就職情報・相談室の場所

本館1階に設置しています。

利用可能時間

| 開室時間 (就職支援員の対応可能時間) |

月曜日~金曜日 | 8時30分~19時00分 (9時00分~17時00分) |

利用方法

相談室に備えつけてある「利用簿」に、学年、利用目的等を記入してください。

(就職支援員が不在の場合でも利用できます。)

卒業生の方は、オンラインで相談を受け付けることもできます。以下のフォームから申し込んでください。

就職情報・相談室の機能

| No | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 1 | 就職支援員への相談 | 学生からの相談に応じる就職支援員が常駐し、就職・進学に関して情報提供や個別相談をお受けしています。 職種や条件、勤務地などの就職情報提供や応募書類の書き方、面接の受け方などの相談について個々の学生に応じたきめ細やかなサポートをしています。 学部の就職対策委員会の教職員と共に、学生1人ひとりが自身の能力を生かして希望する領域の看護専門職として活躍できるように支援しています。 |

| 2 | 募集案内等の閲覧 | 県内・県外の病院から大学に届いた採用募集の案内やパンフレット、大学院・別科等の募集要項の閲覧ができます。 |

| 3 | 就職・進学等に関する情報収集 | 各種就職情報誌、国家試験問題集等の資料を整備しています。 また、パソコンも設置していますので、就職情報等の収集にも利用できます。 |

| 4 | 過去の就職試験についての分析 | 先輩たちが残してくれた過去の就職試験・面接試験等の内容が記載された「就職試験受験結果報告書」が保存してあり自由に閲覧できます。 歴代の先輩たちが残してくれた後輩へのメッセージは、就職活動の貴重な資料として広く活用されています。 |

| 5 | 県内病院への再就職支援 | 県外に就業した卒業生で「やはり、ふるさと宮崎県がいいな。Uターンしようかな」といった希望や結婚・出産などで退職した後に「育児も一段落したし、そろそろ看護職として働いてみようかな」など県内で再就職を考えている方へもお役に立ちたいと思っています。 |

利用上の注意点

- 室内での飲食は禁止です。

- パソコンを使用して就職情報の印刷が出来ますが、就職情報以外の印刷は禁止です。

- 持ち出し禁止の資料については、就職情報・相談室のみで閲覧をお願いします。

連絡先

TEL:0985-59-7777

Mail:ssoudan

卒業後の資格、進路、就職状況

卒業後について

卒業生からのメッセージ

地域住民の健康を守るために

令和4年度卒業

伊地知 叶恵 さん

小林市役所 健康増進課

私は令和5年に宮崎県立看護大学を卒業後、保健師として小林市役所に勤務し、今年で2年目になります。

現在、成人保健に携わり、主に特定健康診査受診者へ保健指導を行っています。

日々の業務を行う中で、自身の経験不足・知識不足を実感する毎日です が、自己研鑽を忘れず、そして、周りの先輩方に助けていただきながら小林市民の健康を守るために自身のできることを考え業務に当たっています。

在学生の皆さん、将来のなりたい自分を想像し日々の授業や実習を頑張ってください。そして、一緒に働ける日を楽しみにしています。(2024年執筆)

全世代の女性を支えることのできる助産師に

令和5年度卒業

長田 恭佳 さん

宮崎県立日南病院

私は宮崎県立看護大学で4年間看護を学んだ後、別科助産専攻に進学しました。

産まれてくる子供とその家族が幸せな家庭を築くため、助産師には女性が『母親になること』をサポートする役割があると考えます。

新しい命の誕生に立ち会える喜びを感じながら、女性と家族に寄り添い、共に考え、女性や家族の強みを引き出せる助産師を目指しています。

看護大学には、困った時に助けてくれる仲間や先生が沢山いると思います。支えてくれる方への感謝を忘れず、人間性を育むことのできる看護大学で充実した大学生活を送ってください。

皆さんといつか働けることを楽しみに、私も日々成長していきます。(2024年執筆)

患者に寄り添う完成を磨く

令和3年度卒業

堀 雅輝 さん

宮崎医療生活協同組合 宮崎生協病院

現在看護師3年目です。急性期、周術期の患者の看護をすることが多いため多忙で勉強勉強、先輩看護師に指導をしていただく毎日です。多忙な中でも患者一人一人に真摯に向き合い、入院という非日常の中で患者に安心して入院生活を送っていただけるよう努めています。

皆さんは看護師になるべく毎日疾患学習や看護理論を学んでいると思います。2年と少しですが看護師として働き常々重要だと思うことは、患者が何を思っているのか、患者・家族に何が必要なのか、そういったところに関心を寄せることができる感性だと思います。

疾患の知識も大切ですが学生のうちにしっかりと看護の感性を磨いて、患者にとって安心できる看護師を目指してください。

僕もまだまだ未熟なので一緒に頑張りましょう、そしていつかどこかで一緒に働けることを楽しみにしています。(2024年執筆)

病と共に生きる患者のもてる力を引き出し支える看護を目指して

平成15年度卒業

脇坂 幸江 さん

医療法人紘和会 平和台病院

私は大学卒業後、平和台病院に勤務して20年になります。当院は糖尿病専門病院として位置づいており、県内外から多くの糖尿病患者さんが来院されます。また、当院には透析室もあり、111名の透析患者さんが治療されています。

私は、就職後に日本糖尿病療養指導士及び腎臓病療養指導士の資格を取得し、患者さんやご家族の療養支援に従事してきました。慢性疾患をもつ患者さんは、生活調整をしながら病と共に生き続けなければなりません。様々なライフイベントを体験しながら、治療を継続することは容易いことではなく、“病に向き合えなくなる”“病気の進行により困難な局面に直面する”こともあります。しかし、患者さんはそこから新たに生活をつくり変えたり、病との付き合い方を変えたりと、「もてる力」を発揮します。

その貴重な一瞬一瞬に寄り添い、支援しながら立ち会える『看護』に従事し、本当によかったと思っています。

現在、私は看護部長として管理業務や人材育成に携わりながら、院内をラウンドし患者さんの声に耳を傾け、看護を楽しんでいます。(2023年執筆)

新たな命を迎え入れる家族とともにある助産師でありたい

令和元年度卒業

冨田 千夏 さん

県立宮崎病院

私は宮崎県立看護大学卒業後、別科助産専攻に進学し助産師の資格を取得しました。その後、県立病院に就職し延岡病院で3年勤務したのち、現在は宮崎病院周産期センターに転勤となり2年目になります。

県立宮崎病院は三次救急医療機関であり、その中でも周産期センターは地域周産期母子医療センターとしての役割を担い、母子の命を守るために24時間体制で緊急時に対応できるように備えています。

お産の現場で、散布さんが産み出す力を最大限に発揮し、赤ちゃんの元気な産声を耳にする瞬間は、毎回安心感と幸福感でいっぱいになります。新たな家族のスタートを一番近くで見届けることができる助産師の役割にやりがいを感じています。

まだまだ自身の未熟さに悩むことも多い日々ですが、大学での学びを活かして、患者さんを取り巻く社会関係や生活過程も含め、家族全体を捉えて関わることを意識しています。

今後も宮崎県の母子とその家族をしっかりとサポートできるように努力していきたいです。(2023年執筆)

住民や関係者と共に、健康な地域を目指して

令和元年度卒業

平原 奈生 さん

宮崎県延岡保健所

私は大学卒業後、宮崎県庁へ入庁し県の保健師として勤務しています。現在は精神保健を担当し、精神障害を持ちながら地域で生活する方、その家族からの相談を受けています。生きづらさを抱えながらも住み慣れた地域で本人らしく生活を継続できるように、関係者と連携し支援を行っています。

ひとつとして同じケースはなく、正解がないことに難しさを感じるときもありますが、対象・家族のあるべき姿を捉え、持てる力を発揮できるような関わりを試行錯誤する日々です。

また、関係者に対する会議や研修会等を通じて、地域全体が健康になるための体制づくりにアプローチできることには特にやりがいを感じます。そして県の保健師は数年ごとに異動があり、その度に新たな地域を知ることができるため、広域的・専門的な視点を持って全県的な健康課題の解決に向けた保健師活動の展開ができることも大きな魅力です。

これから様々な地域で多分野の業務を経験することで、より一層、保健師としてのアイデンティティを確立し成長していきたいです。(2023年執筆)

地域住民の笑顔を大切にできる保健師を目指して

令和4年度卒業

宮﨑 茉央 さん

宮崎県高鍋保健所

高校時代に、地域の方々が病気になる前に関わりたいと思い、看護大に入学しました。

看護大での4年間、共に学んだ仲間や熱心な先生方、実習時に指導し てくださった方々との出会いを通じて、将来のなりたい自分を考えるこ とができました。

そして4年次の臨地実習がきっかけで、複雑化する地域課題の解決に取り組む保健所保健師に魅力を感じ、現在、県の保健師として働いています。

地域住民の笑顔を引き出せるよう、看護大で学んだことを活かしながら成長していきたいです。

在学生の皆さん、学生時代の出会いを大切に、なりたい自分を実現してください。(※写真は歯科保健啓発の一環としての歯の被り物です)(2023年執筆)

笑顔のためにおこなう切れ目ない支援

令和4年度卒業

黒木 真愛 さん

県立宮崎病院

別科助産専攻では、専門的な講義や分娩介助実習での妊産褥婦さんや その家族との関わりを通して、生命の誕生に関わる責任や尊さ、新しい家族として家族が受け入れていくための助産師の役割を学びました。

この春から助産師となり、様々な背景をもつ方々と関わっていく中で、女性やその家族がその家族らしく生活していくために、妊娠・分娩・育児と切れ目なく継続した支援を行っていく必要があると考えています。

今後は、対象や家族の強みを考えながら、お母さんや赤ちゃんの笑顔のため何ができるかを常に考えられる助産師になりたいです。

住み慣れた地域で生活するための看護

令和4年度卒業

興梠 愛佳 さん

高千穂町国民健康保険病院

私は3月に宮崎県立看護大学を卒業後、4月から高千穂町国民健康保 険病院に就職し、一般・地域包括ケア病棟に勤務しています。

本院は西臼杵郡の中核病院であり、来年度からは日之影・五ヶ瀬の3町の病院が統合されます。

高齢者の多い山間地域の医療・看護には限りがありますが、患者さんが住み慣れた地域で生活できるように多職種と連携を取り、継続した看護を行っています。

日々新たな学びを得ながら、患者さんの個別性を捉え、患者さんそれぞれのニーズに応じた看護ができるよう大学での学びを生かし、頑張っていきたいと思います。

日々の変化に寄り添い、より良い看護を目指して

平成28年度卒業

佐多 美紀 さん

宮崎江南病院

私は大学卒業後、宮崎江南病院の形成外科病棟で7年間勤務をしています。当院は日本形成外科学会認定施設であり、外傷、切断による再建術や熱傷、褥瘡、先天異常による変形など形成外科的治療の必要な患者様が県内各地から来られます。年齢層も小児から高齢者まで幅広く、医師や理学療法士、薬剤師、退院後の地域連携として医療ソーシャルワーカーなど多職種で連携して患者様に携わっています。患者様と共に傷の治癒過程を感じながら、退院後の生活を見据えて看護を提供している病棟です。

傷の治癒過程が目に見えるからこそ、患者様は日々一喜一憂しながら生活をされており、共に喜び時には励ましながら私自身日々学ばせていただいています。

現在はコロナ禍のため、入院している患者様は家族と面会ができずに寂しい思いをされています。患者様とその家族を支えるためにも、大学で学んだ「看護とは生命力の消耗を最小にするように生活過程をととのえること」という原点を日々繰り返しながら、今後も一人一人の変化に目を向け、それぞれに必要な看護を提供できるように努力していきたいと思います。(2022年執筆)

認知症を持つ人への看護を通して得られる学びと喜び

平成15年度卒業

梶原 奈緒子 さん

宮崎県立延岡病院

私は大学卒業後、急性期病院に勤務しています。家族の協力を得ながら家庭と仕事を両立し、昨年度、認知症看護認定看護師教育課程を修了、本年度からは特定看護師として活動しています。

認知症看護では、認知症の症状によって生活しづらくなっている患者さんの思いを、これまでの生活過程や生活環境・社会環境などから推測します。そして患者さんが発する些細なサインをキャッチし、代弁することで、認知症を持つ患者さんと その家族が持つ生きる力を支援するケアを考えます。患者さんを病気という側面からだけではなく、生活する人として看るという大学での学びは、現在の私の認知症看護の礎として根付いています。

同じ関わりでうまくいくこともうまくいかないこともありますが、自分の関わりで患者さんの笑顔が見られたときには、やりがいや喜びを感じます。そして看護を通して、認知症を持つ患者さんから「人間とは」について日々学ばせてもらっています。スペシャリストとしての自身の成長と患者さんの笑顔を目指し、日々の看護を楽しんでいます。(2022年執筆)

より良い看護を目指すために

平成23年度卒業

平林 成康 さん

真愛会髙宮病院

私は大学卒業後、宮崎市内の病院で約2年勤務し、現在は髙宮病院の精神科急性期病棟で勤務しています。精神科と聞いて時に悪い印象を与える報道で良い印象を持たれない方もいると思います。しかし、身体に不調を感じたら病院を受診することと同じで、心にも当然怪我をします。誰にでも起こりえることです。私たちはそのように心にストレスを抱えた方の援助をしています。

私は大学で「看護とは生命力の消耗を最小にするよう生活過程を整えること」について学びを深めてきました。看護の考え方、患者さんとの関わり方について多くの友人、先生方と共に学びました。この学びを活かし患者さんの援助をしています。

私が看護をする中で大事にしていることは、常に疑問を持つことです。その言葉の意味は何か、その行動の意味は何か、より良い生活とは何かを考えながら看護しています。考えながら関わる中で患者さんが良い反応や笑顔を見せてくれる時に看護師として喜びを感じます。これからも患者さんの笑顔を見ることができるよう努力していきたいと思います。

私に出来る看護とは

令和元年度卒業

高野 美憂 さん

美郷町国民健康保険西郷病院

私は看護大学を卒業して、地元である美郷町の西郷病院で勤務しています。患者さんのほとんどは高齢で、内科や整形外科など分野を問わず様々な疾患のある方々の看護をしています。

学生時代、実習では受け持ち患者さん1人に対しての看護でしたが、現場に出ると多くの患者さんを受け持ち看護していきます。大学で学んだ「看護とは」や「目の前の対象にとっての健康とは何か」などは、患者さんの回復過程に関わっていくなかでの看護実践の基盤となっています。

看護の対象となる方々は、疾患も違えば考え方も生活過程も異なります。患者さんやご家族の方の声に耳を傾け、気持ちや思いを感じとることは簡単なことではないと思います。言葉でのコミュニケーションがとれない方もいらっしゃるので表情や目線などの変化・サインを見逃さないように気をつけています。

分からないことも多くまだまだ未熟ですが先輩方からご指導いただき、看護師3年目となりました。 自分が生活している地域だからこそ分かること、思うことを大切にしながら、日々看護を深め、これからも1人の人として、看護師として成長しながら地域の方々の力になれるように努力していきたいと思います。

町の健康にむけた支援者であるために

平成29年度卒業

阿部 奈央 さん

都農町役場

大学卒業後、1年間の嘱託勤務を経て都農町役場に入庁し、保健師として活動し始めて3年目となりました。現在は主に介護予防事業、認知症事業に携わっています。都農町は勤務するまで縁のなかった町であったため、当初は町民の方に受け入れてもらえるか不安がありましたが、気軽に声をかけられ、温かく迎え入れてもらえました。町民の方から元気・笑顔をもらっている日々です。

町に必要な資源はどのようなものか考えることに難しさを感じていますが、時には外部機関の方々と相談・連携を行いながら、町民の方一人一人の望む生活が続けられるための支援を行いたい、という思いで業務に励んでいます。

町の健康のための保健活動が展開できる保健師になれるよう、これからも様々な方と関わりあい、経験・学習を積みながら日々成長していきたいと考えています。

訪問看護師として

平成29年度卒業

末盛 杏奈 さん

社会医療法人 善仁会 訪問看護ステーション一ツ葉

私は看護大学を卒業し大学病院で勤務していました。その中で対象が馴染みのある場所で安心した生活を送れるよう支援したいと感じ、訪問看護へ転職しました。訪問看護は利用者やその人の生活に時間をかけて関わり、しっかりと向き合うことができると感じています。

基本的に一人で訪問するため、判断が難しい場面がある等大変なこともありますが、「来てくれると安心する、ありがとう」と言われると、在宅生活で自分たちが必要とされているんだなと実感し嬉しくなります。在宅ではターミナル期や医療機器を使用しながら生活している等様々な方がいます。また現在コロナ禍で、病状悪化すれば入院と簡単に決断することが難しく、在宅医療のニーズが高まってきている状況です。選択した治療や療養生活の場がその人にとって最善であったと思えるように、そして在宅でその人らしい生活が送れるように、訪問看護師として支援していきたいと思います。