各プログラム紹介

国際交流活動

サンノゼ(米国カリフォルニア州)研修プログラム

令和6年3月9日(土曜日)~3月21日(木曜日)、4年ぶりにカリフォルニア州サンノゼ市の海外研修プログラムが催行され、7名の学生(1年生2名、2年生5名)が参加しました。

出発前学習と準備

参加学生達は、事前学習として、研修中の安全・健康管理のための講義を受け、大学・宮崎を紹介するプレゼンテーション、高齢者介護施設の利用者さんとの交流(高齢者の身体の動きとコーディネーションに焦点を当てた紙風船を使ったアクティビティ)の準備、現地高校生や大学生との交流のための出し物などの準備を行いました。

現地での研修日程

3月9日 土曜日 (1日目)

福岡空港集合→仁川空港経由→サンフランシスコ空港

CalTrainでサンノゼ駅へ。コーディネーターと合流し、夕食後、それぞれのホームステイ先へ。

3月10日 日曜日 (2日目) ホストファミリーディ

ホストファミリーと交流しながら、生活体験、異文化体験

・教会で礼拝体験

・シリコンバレーでアップルとグーグル本社見学

・学生はホストファミリーの夕食準備のため、中国系のスーパーにて買い物をし、それぞれの家で学生が日本の手料理を作る

3月11日 月曜日 (3日目)

午前 サンタクララバレーメディカルセンターで日本人のリハビリテーション専門医による病院見学と説明・質疑応答 (Dr. Kazuko Shem)

午後 現地で個人とカップルカウンセリングをされている日本人のアメリカ認定カウンセラーから、医療従事者とクライエントのメンタルヘルスに関する講義・質疑応答

3月12日 火曜日 (4日目)

午前 Los Gatos高校で日本語クラス学生との交流

本学生が自己紹介と日本・宮崎・本学の紹介発表と日本語のゲームを行った後、生徒とのバイリンガル交流

午後 キャニオンスプリング急性期後ケアセンター見学、日本人の作業療法士(吉川雅子氏)よりOTに関する講義・質疑応答

3月13日 水曜日 (5日目)

午前 サラトガ高校で日本語クラス学生との交流

本学生が自己紹介と日本・宮崎・本学の紹介発表と日本語のゲームを行った後、生徒とのバイリンガル交流

ミッションカレッジ看護プログラムシミュレーションルーム見学・カリキュラム説明・学生交流

午後 San Jose City Collegeで日本語クラス学生との交流

本学生が自己紹介と日本・宮崎・本学の紹介発表と日本語のゲームを行った後、学生交流と学生によるキャンパスツアー

3月14日 木曜日 (6日目)

午前 サンノゼ州立大学ウェルネス(保健)センターでセンター長と正看護師より見学・説明

午後 サンノゼ州立大学看護学部の授業に参加し、シミュレーションラーニングより気管切開チューブ交換演習

3月15日 金曜日 (7日目)

午前 日系人コミュニティ老年サービス(友愛会)でのレクチャー(本学学生のコロナ感染により、利用者の感染予防のため交流は中止)

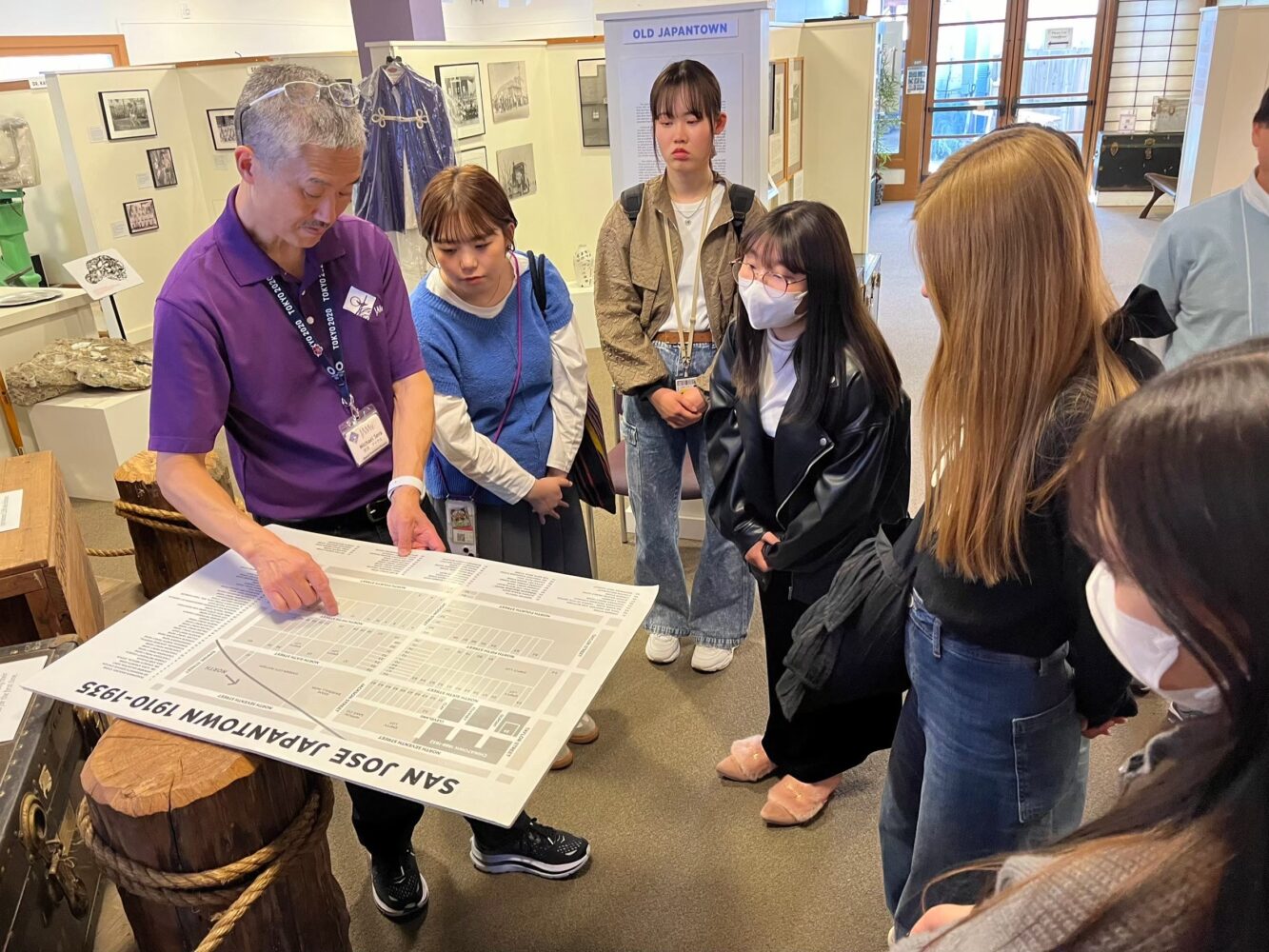

午後 「日系人の歴史を知る」 サンノゼ日系人博物館見学とJapan Townツアー

夕方 ロスガトス高校でダンスパーティーに参加

3月16日 土曜日 (8日目)

ホストファミリーデー

学生がそれぞれのホストと一緒に最後の日を過ごす

3月17日 日曜日 (9日目)

サンフランシスコへ移動

ホテルに到着後、ホテルで学生企画研修の確認ミーティング

3月18日 月曜日 (10日目)

サンフランシスコで学生企画研修(グループ別テーマ学習)

学習テーマ例:サンフランシスコとサンノゼを比較する(気候、交通、生活環境、街や施設の特徴など)、食文化を学ぶ、歴史を知る

3月19日 火曜日 (11日目)

午前・午後 サンフランシスコで学生企画研修(グループ別テーマ学習)

夕方 サンフランシスコ空港へ移動

3月20日 水曜日 (12日目)

移動

3月21日 木曜日 (13日目)

仁川空港経由→福岡空港到着 解散

1 医療・看護に関する学び

サンノゼでは、学生たちは、現地コーディネーターと共に、3次医療・教育・研究病院(サンタクララバレーメディカルセンター)、リハビリ・長期ケア・ホスピスサービスを提供する急性期後介護老人ホーム(キャニオンスプリング急性期後ケア)、ミッションカレッジ看護学科、サンノゼ州立大学看護学部、サンノゼ州立大学のウェルネスセンターを訪問し、カウンセラーと作業療法士(OT)のお話を聞きました。

学生たちの記録からも分かるように、学生は、衛生行動、多文化的ケア、健康保険制度、シミュレーションモデルの実習など、アメリカの医療制度と現在学習中の日本の医療制度の違いを認識することができていました。

学生の記録より

- 病院に勤務している人たちがユニフォームを着たまま外を歩いているのを見た。聞くと靴を変える人がたまにいるくらいで、ユニフォームのまま買い物に行ったり、帰宅したりする人がほとんどらしく、とても驚いた。日本では菌を持ちこんだり持ち出したりするリスクがあるので絶対にありえないこと。

- バリーメディカルホスピタルの案内板には、英語だけでなく、スペイン語やベトナム語でも表示されていた。アメリカでは、様々な国から人が集まるので、人の価値観や文化は様々でまた多様な背景を持っている。

- 病院内の様々な部屋を見させてもらった。体重が重い人が移動できるようにシャワー室までリフトがのびていたり、ADL回復のために台所がリハビリ室に設置されていたりと、日本では見ないような施設がいくつもあり驚いた。リフトがあるのはアメリカならではなのかなと思った。

- 日本人カウンセラーの方のお話で、「自分の力が限界を感じても、自分を責める必要はない。できないなら他に頼めばいい」という言葉があった。日本人は、自分を責めてしまう人が多いのに比べ、アメリカ人は物事をポジティブに考え、周りの人と協力することが多いと感じた。

- 日本人カウンセラーの方のお話で、看護師という職業はどこも大変でセルフケアが大切だと話されていた。健康であるためにはストレスのない生活が重要であると話されていて、自分の性格と照らし合わせながらどうすればうまくセルフケアができるかなと考える。良い機会になった。

- アメリカには日本のような医療保険制度がなく、医療費が高額。また、日本のような訪問看護制度も整っていないので、指示がないと介入できない。すべての人に平等な医療を提供するという面では日本の方が優れていると感じた。

- アメリカ人は自分に必要な情報は自分で得るという姿勢が強いが日本人は受け身な人が多い。インフォームド・コンセントを行う際に違いを感じると思った。

- 友愛会にて 日本のように地域包括ケアのような制度が整っていないからこそ、このようなデイケアサービスが重要な役割を持つということを学んだ。

- 看護師になるための試験に受かっても抽選で選ばれる。日本とは全然違って看護師になることの難しさが全然違うと感じた。

- ナースエイドにもレベルがある。日本よりも細かくレベル分けされていて驚いた。

- ミッションカレッジ看護学部では、実技練習が多い。モデルで練習してたくさん失敗させ、臨床に出てからなるべく失敗しないような工夫がされている。日本では約半年臨床に出て学ぶが、アメリカではモデルで経験を積みインターンを通して臨床に出るための訓練も重ねる。

- ミッションカレッジ看護学部の患者モデルが実際の人間の状態に近く、臨床に出てから役に立つ。日本の看護学部では患者役も学生がする事か多い。臨床で特に役立つのはミッションカレッジの方だと感じたが、患者さんの気持ちを理解できるのは日本の方だと感じた。

- ミッションカレッジ看護学部にて 先生が遠隔操作で人形を動かして、生徒が練習して、その様子を別室で他の生徒がみて話し合う。看護大学では、そういう風に授業していないので新鮮だった。

- サンノゼ州立大学では、ナース服を着用し、現地の看護学生と一緒にマネキンを使って気管切開をしている患者のカニューレ交換などを行った。看護大では模型を使うか学生同士で演習することが基本であるため、すごく新鮮でありより実践的な演習ができた。

- サンノゼ州立大学看護学部にて 吸引の練習をさせてもらった。これまで、衛生環境はどこまで配慮されているのか気になっていたが、日本と同じように無菌操作も徹底されていて安心した。

2 異文化体験による学び

高校と大学の日本語クラスに参加したり、高校の交流会に参加したり、サンノゼ日系人博物館やジャパンタウンを見学したり、ホストファミリーと一緒に過ごしたりする中で、学生は学校文化、言語とコミュニケーション、外国の方との交流、食文化など、自国とは異なる文化的側面を認識することができました。

学生の記録より

教育機関や制度の違い

- ロスガトス高校の人と会話をするために図書館に行った。入るときから全体に響く声でしゃべったり、勉強している人に場所を変えてもらったりしていた。日本では図書館は静かにするところだし、勉強している人を優先することが多いため、驚いた。

- 授業中私語が多くても気にしてない様子だった。日本なら、静かに先生や発表している人の話を聞くという文化なので新鮮だった。

- サラトガ高校には、様々な国から通う人がいて、神奈川県から単位を取る為に通っている人もいた。アメリカには飛び級制度があったり、幅広い国や地域から通う人がいるので、それぞれの人に合わせた教育ができていると感じた。

- サンノゼ州立大学での授業にて 先生がデモンストレーションしてくれた。看護大では映像を見るだけなので、先生がデモンストレーションすることで細かいところもみることができてよいと思った。

- サンノゼ州立大学での授業にて 学生が先生に積極的に意見を述べていた。私たちは積極的に発表したり、先生に意見を言ったりしないので、向上心の違いを感じた。私ももっと積極的になろうと思った。

- 学食がいろんな国の人に対応したメニューだった。それぞれの文化を尊重した空間だと感じた。

- ロスガトス高校のダンスパーティに行ったとき、高校生が音楽に合わせて楽しそうに踊ったり、大きな声で歌っていたり、どの場面も新鮮に感じた。日本とアメリカの文化の違いを感じた。

日本語のクラスでの気づき

- 日本語の文法を外国の人が学んでいるところを初めてみた。よく文法を意識せずに英語を話しているという外国の人がいて、本当かなと思っていた。実際、日本語のクラスをきいていて、「そうだったんだ」と気づかされることが多く、言葉の意味が理解できた。

- 日本語クラス(Jan Jose City College)の生徒に成人式の振袖の写真を見せたところ、誰よりも驚いてくれた。日本の文化としてやはり着物は代表的なものだと実感した。

- サラトガ高校の高校生と交流した。すごく大きな高校で大学みたいな広さだった。サラトガ高校の学生は日本のことにすごく興味があり、日本語も上手でコミュニケーションをとるのがとても楽しかった。日本のリズムゲームやアニメが好きな子もいて、自分の国のことを好きと言ってもらえることが嬉しかった。

- サンノゼ市立大学では日本語を勉強している大学生と交流した。ここの大学もとても大きいと感じたが、現地の学生は小さい方だと言っていてもっとびっくりした。私たちとの交流をとても楽しみにしてくれており、最後には連絡先も交換して写真をたくさん撮り、とても楽しい思い出ができた。

コミュニケーション

- ウインチェスターミステリーハウスでツアーガイドが最後に、「Have a good day!」と言い、お客が「Thank you Emma!」と返していた。1対1とかで言われることに対し、礼はいうけど、集団の中から気さくに返せるのはすごく気持ちがいいなと感じた。

- 列に並んでいるのかをフレンドリーに聞いてきた。日本は何も聞かないか、近づいて丁寧に聞くことが多いので、フレンドリーさにびっくりした。

- 目が合った時に笑顔を向けてくれる。日本では目が合ったらすぐにそらす人がほとんど。

- スーパーで買い物をしている時、人とすれちがう時に“excuse me”を言っていることに気付いた。日本では軽く会釈するか、小声で「すみません」と言うことが多く、アメリカ人のフレンドリーな性格を感じた。

- ショッピングモールで、知らない人にも積極的に挨拶して、コミュニケーションを取っていた。日本では知らない人にはあまり挨拶しないので、アメリカ人の積極的に人と関わろうとする姿勢に感心した。

- 教会で開催されていたイベントにて 初めて来た私たちに対して嫌な顔をする人が一人もおらず、みんなフレンドリーだった。受け入れてくれていると実感ができるのはこれほど嬉しいことなのだとわかった。

- 店員さんと目が合ったとき、とてもにこやかにHello!と言ってくれたので、思わず笑顔でHello!と返した。日本の場合、目が合ってもそらすだけなので、やはり人の目を見て笑顔で挨拶することは重要だと実感した。

- 学食にてランチを注文するときに「ホワイトライス」と伝えたはずが、「フライドライス」になっていて、私の発音が悪かったんだろうなと思った。次からきちんと伝わっているか確認していこうと思えたし、これもまた良い思い出だと感じた。

商業施設での気づき

- お店で会計するとき「端数はいらない」と言われていた。日本でバイトがそんなことしたら問題になるため海外のルーズさに驚いた。

- 体型を気にせず、自分の好みのファッションをしている人が多いと感じた。日本では体型を気にして本来好きなファッションをしない人も多いのでボディポジティブの考え方が日本にもっと必要だと思った。

- 金額が小さかったので現金で支払うと、18ドルのお釣りのはずがレジに小銭がないからという理由で0.16ドルだけもらった。全く不満はなかったが、アメリカらしいのかな、日本ではありえないことなのですごいなと思いながら店を出た。

日本人との違い

- 日本人だからすぐに日本の空港を通ることができた。そのことを中国人が納得できないようで大声で何かを言っていた。少し考えたら理不尽でないとわかることを、公共の場で主張するのがすごいと思った。日本なら、文句があってもだまっていることが多いので新鮮だった。

- Japanese-American Museumにて 日本人が農業において優れていたことを知った。昔から日本人には技術力があったのだとうことを実際の道具を見る中で知った。

- Japanese-American Museumにて 日本人が当時生活していた生活の場や空間を見た。トイレに扉がついていなかったり、壁が薄くて生活音が漏れてしまったり、決して満足のいくような生活ではなかったんだなと思ったし、この環境下でいろいろな道具を発明した日本人はすごいなと感じた。案内してくださった方が日本人であることに誇りをもってほしいと話されていたことがとても印象に残っている。

食生活

- 朝、ホストファミリーとパンケーキを食べに行った。量がとても多くて日本では考えられないと思った。

- ゲーリーさんがニンニクがたっぷりのったパンを焼いてくれた。ニンニクがガツンときて美味しくてスタミナがついた。私がコロナでプレゼンができなかったこともあり、順子さん家で日本の病院のおもしろい仕組みを説明した。とても緊張したけど、良い機会になった。

- サンノゼで初めて食べたのは「FIVE GUYS」のハンバーガーとポテトだった。友人とポテトを半分こしようとしていたら、紙袋にとんでもない量のポテトが入っていて本当にびっくりした。スコップのようなもので何回も入れていたので、さすがアメリカン‼と思った

- レイさん家で初めて食べる朝食。レイさんは中国出身ということから、Chinese スーパーによく行くらしく、出てくる食材もいろんな国の見たことも聞いたこともないものばかりだった。ローズジャムやベビーキャロットなど初めて食べるものばかりですごく新鮮だった。

衛生面

- ゴールデンゲートブリッジのトイレがとても汚かった。トイレットペーパーがちらかっていたり、ゴミがおちたりしていた。日本では考えられないくらい汚くて驚いた。

- トイレがすごくつまりやすかった。ペーパーの量を気にしながら流すことはあまりなかったので、とてもこわかった。日本の感覚で使うといけないことがわかった。