各プログラム紹介

国際交流活動

短期海外派遣奨学金プログラム

1年(派遣時) 渡辺 ことみ

私は、2024年2月21日から3月5日までの2週間、ニュージーランドのクライストチャーチを訪問した。ニュージーランド人の生活を象徴すると言われている「家族優先主義」がどのようなものかを学びたいと考え、このプログラムに応募した。現地では、ニュージーランドの子育てや生活の中での家族の在り方、ニュージーランドの文化について学ぶために、ホームステイ、幼稚園、特別支援施設、小学校、ボランティア団体、プランケット(NPO法人)、病院、看護学校などを訪問し、たくさんの方々にお話を聞かせていただいた。

研修日程

2月21日(1日目)

16時55分 大分空港から羽田空港へ

22時 羽田空港からシドニー空港へ

2月22日(2日目)

9時55分 シドニー空港到着

13時30分 シドニー空港からクライストチャーチ空港へ

18時 クライストチャーチ空港到着後、ホストファミリーと会う(韓国人、日本人のご夫婦で4人家族)

2月23日(3日目)

9時30分 現地の学生と共同企画 国立カンタベリー大学生(日本語専攻)と対面

12時30分から14時 カンタベリー大学生の人たちとランチ

2月24日(4日目)~2月25日(5日目)

ホストとの週末アクティビティ、ボランティア活動に参加

2月26日(6日目)

9時30分から10時30分 Champion Centre(こども特別施設)視察

11時から12時 best start(就学教育施設)視察

13時30分から15時30分 テファリキ(※幼児教育の制度)幼児教育、特別支援について小学校視察

2月27日(7日目)

9時30分から12時 小学校を視察、授業参加、日本の文化について紹介する

13時30分から15時30分 学校教育制度について現地の大学生とまとめ

2月28日(8日目)

9時30分から11時30分 子育てNPO(Plunket)を訪問、見学

11時30分から15時 現地子育てママたちと交流、ボランティア団体視察

2月29日(9日目)

9時30分から12時30分 現地の大学生と学んだことをカンタベリー大学で発表

13時から 現地の大学生とランチ、交流

3月1日(10日目)

ホスト宅(イギリス人の奥さん、ニュージーランド人(Kiwi)の旦那さん)

9時30分から13時 看護師・助産師の学校見学、現地の学生と交流、対話

14時から16時 学校見学

3月2日(11日目)

ホストファミリーとアクティビティ、ボランティア活動

3月3日(12日目)

Children’s day eventを視察

3月4日(13日目)

ホストファミリーとアクティビティ、ボランティア活動

3月5日(14日目)

6時10分 クライストチャーチ空港からメルボルン空港へ

9時25分 メルボルン空港から成田空港へ

17時40分 成田空港に到着後、成田付近のホテルに滞在

3月6日(15日目)

17時30分 羽田空港から大分空港へ

19時15分 大分空港着

留学前の事前学習

ニュージーランドの家族優先主義といった子育ての学びを深めるために、小学生から高校生のお子さんをもつママさんにインタビューをしたり、児童館に行って子育てをしているママさんとお話をしたり、子どもたちと一緒に遊んだり、勉強の手伝いをしたりと、日本での子育てを学んだ。

児童館は子どもたちのコミュニティの場だけでなく親のコミュニティの場にもなっていて、子育てでの悩みも相談しあっているとママさん方からお話を聞いた。今日本では育休制度が進んでおり旦那さんも育児に関わっているという家庭が多かった。しかし、育休が取りにくいといった声も聞かれた。

また違う日には、長期休みの小学生の勉強会に参加した。小学生、中学生あわせて20人ぐらいがおり、中学生と塾の講師、民生委員の方が小学生の勉強の手伝いをしていた。そこには勉強が好きな子もいれば、普段は学校にいけない子どもたちも参加していた。勉強会後は小学生、中学生も年齢関係なく遊んでいる姿が見られた。児童館はどんな事情を持った子どもでも利用でき、子どもたちにとっての居場所になっていた。

留学を通しての学び

Champion Centre(こども特別施設)

特別養護施設を視察した。言語聴覚士、ミュージックセラピストなどが対象者と触れ合い、その中でその人のどのようなところに問題があるのかを見極め、小学校に入学するときにどのような対応が必要になるのかを話し合ったり、対象者の感覚を刺激して、対象者の持っている力を引き出したりと、必要な支援は何かを一緒に考える場になっていた。

屋外にも子どもに刺激を与えるようなスペースがあり、そこには大きな木やレモンの木、凸凹に造られた道、ブランコ、背の高い砂場があった。木があることで自然を感じたり、風に靡く葉の音を感じたり、レモンの匂いは嗅覚を刺激し、凸凹な道があることで凸凹を足で感じることができる。また、背の高い砂場があることで立ったまま砂に触れることができる。その砂場には子どもの手の大きさぐらいの尖った石があった。その石を見た時私は、子どもがもしその石に触れて怪我をしたらどうするのだろうと思った。日本の場合、尖った石が子どもの届くところにあれば、周りの大人は危険だと感じ、その石を子どもの届かないところに置くと思う。なぜそのような危ないものを置いているのか聞くと、危ないものであることを子ども自らが体験することで、危険を認識できるようにするためであった。あえて危険を体験させることで子どもの危機察知能力を上げることができると思った。

Plunket(子育てNPO)

プランケットを訪問した。ニュージーランドでは、子どもの健康を守るために、tamariki oraというシステムがある。これは定期的に行う健康診断である。子どもの年齢によって関わる職種が異なり、主に助産師、プランケット、医者が関わっている。24時間365日電話することができ、子育ての悩みにヘルスワーカーが答えてくれる。また、プランケットは必要な人が必要な分だけ使うことができる。日本ではすべての人が平等に医療のサービスを受けている印象があるが、ニュージーランドでは、平等ではなく公平という考え方をもとにサービスの提供を行っていた。

また、プランケットのサイトでは、子育てについて情報を得ることができる。

今回お話を聞いた方はマレーシアの方で、旦那さんが日本人で長年ニュージーランドに住んでいる方であった。その方はヘルスワーカーとしてプランケットで働いている。ヘルスワーカーの仕事は主に3つあり、子どものヘルスチェック、プランケットナースと連絡を取り合うこと、ヘルスプロモーションの促進である。ヘルスチェックでは、赤ちゃんのいるお宅を訪問して目や耳、口をチェックして赤ちゃんが健康であるかをチェックする。ヘルスチェックをするという点においては、日本の保健師の仕事と似ていると感じた。

今回訪れた施設には、部屋の一角に子供たちのさまざまな服が集められており、無料で持ち帰ることができるようになっていた。金銭的に困っている人にも、そしてreuseすることで環境にも優しい仕組みが備わっているなと思った。

また、親同士の交流の場も設けていた。その中では親が英語を学ぶ交流の場があった。ニュージーランドは多国籍で英語が第二言語の人が多いため、日常生活や子育てについて英語で困らないように英語を一緒に学ぶサロンを開いていた。そのような交流な場をつくることで、子育ての悩みだけでなく、語学の悩みも相談できる。仲間を作ることができ、コミュニティを広げることにも繋がることが分かった。日本で見た児童館のような居場所作りをプランケットでも行っていると感じた。

Tree for Canterbury(ボランティア団体)

植林活動をしているNPO団体の視察をし、理事の方2人にお話を聞いた。ここでは、34年前から活動が始まり、身体に障害を持った人や刑務所に入って社会参加をすることが難しくなった人たちを積極的に受け入れている。非営利であるが、従業員には給料を支払っている。ボランティアを含め、これまでこの団体では4000人以上の人が植林活動に参加しており、1日10人から60人が働いている。お話の中で、“1つのことをするとき、その行動は一人一人意味が違う”ということが心に残った。また、この環境活動がコミュニティを作っていることが分かった。木を植えることは、森を増やすという面で環境保全につながり、仕事をすることで社会に貢献することにもつながる。

子育てブランチ

カフェで子育てママさんとお茶会をした。そこで、ハイティーという文化を体験した。バラ園があり、近くの水辺にはアヒルがいて、私は日本では見たことない風景だった。

今回は2人の日本人ママさんにお話を伺った。Aさんは現在16歳と18歳の2人の娘さんを育てており、上のお子さんが小学生のときにニュージーランドに移住した方で、2人目のBさんは2人のお子さんがおり、ニュージーランドで出産した方である。2人のお話を聞いて感じたことは、ニュージーランドは個を尊重することが重視されていることだ。

Aさんのお子さんの通う小学校には教科書がない。その代わりに自分が興味を持ったことを探求し、ワークノートを使って学んでいる。また、Aさんの下の娘さんは、幼稚園の頃は日本で生活しており、ニュージーランドの小学校に入る際に言語の壁があった。しかし、そのことを校長に言うと、「問題ない。」と温かく向かい入れてくれたそうだ。担任の先生と娘さんの日記を見てみると、始めの頃は英語で何を書いているか分からなかったが、先生は必ずメッセージを書いてくれている。ニュージーランドの学生生活の話を聞いていると、生徒ひとりひとりの考え方を尊重していることがわかった。

日本では、学校にいる生徒たちは教科書にそってみんなで授業を受ける。そのため、メリットとして全ての生徒は得意不得意によらずさまざまな教養を得ることができる。一方ニュージーランドでは、得意を伸ばす・好きを伸ばす教育を行っていると感じた。そのため子育てにおいても、自分がしたいようにする。そのかわり自分が責任をもってするという子育てが行われているのではないかと思った。

プログラムを通して

ニュージーランドでのホームステイ、教育機関・施設などの訪問を通して、どのような面が家族優先主義につながっているのかを考えた。それはニュージーランドの社会の仕組みと国民性が関わっていると感じた。

まずは社会の仕組みである。

ニュージーランドでは、16歳未満の子どもは外出や留守番を一人ですることができない。そのため、neighbourhood support areaがある。この標識のある道では、子どもが1人で歩いても近所の人が守っているというエリアである。学校の登下校には親の送迎が必要である。朝8時30分から9時の間、15時30分から16時の間に必ず子どもを送迎しなければならない。送迎の時間に学校の近くに行くと、出勤前のお父さん、お母さんが多くみられた。毎日の送迎のちょっとした時間ではあるが、その時間に自然と子どもと会話をする時間が作られていることが分かった。また、多くのお店が18時になると閉店となる。そのため、18日時以降は家族の時間が作られる。以上のように社会の仕組みが家族で過ごす時間を作っていることが分かった。

次は国民性である。

町のお店や飲食店で店員さんに声をかけると笑顔で対応してくれることがとても印象的だった。ニュージーランドは多国籍で、町にいる人々の肌の色、目の色はみんな違う。そのためか、日本に比べて他国の人々の文化の理解が寛容であると感じた。日本人は真面目に勤勉になって働くことが好ましいと考えられていると感じる。日本にいるときには、生活の中心に仕事があり、休暇よりも仕事が優先である。しかし、ニュージーランドでは、休暇のために働くという意識が高いと感じた。その意識や人々をリスペクトする国民性が家族優先に繋がっているのかなと思った。

今回ニュージーランドへ行き、日本の良さ、ニュージーランドの良さをそれぞれ知ることができた。日本より自由が多い分、自己責任が問われることが多いと感じた。人と接するときは口角をあげて笑顔で明るく、価値観を否定するのではなく、リスペクトしてその価値観を自分のものにしていきたいなと思った。また、異文化に直接触れることで、日本のあたりまえが通用せず、あたりまえとは何なのか、根本を考えるようになった。初めての海外で、改めて自分で考えて行動に移すことの大切さを学んだ。

今回の研修に関わってくださった皆様に感謝申し上げます。

1件目のホームステイ先

2件目のホームステイ先

クライストチャーチ病院

その他

2年(派遣時) 伊佐早 生

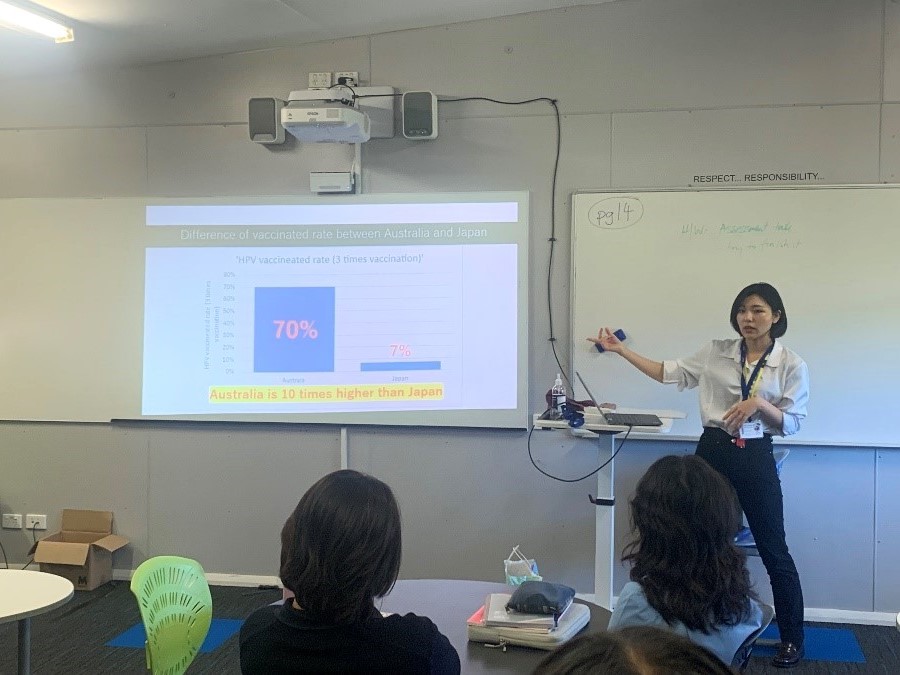

私は2024年短期海外留学奨学金プログラムを利用してオーストラリアに留学しました。留学の目的は、英語力の向上に加え、性教育の実情、HPVワクチンに関する現地の人のとらえ方、背景を明らかにすることです。HPVワクチンは性感染症であるHPV感染症(子宮頸がん)を予防するためのワクチンですが、日本は先進国の中でも接種率が低いことを知り、その理由が知りたくなり、このテーマを選びました。

オーストラリアはHPVワクチンの接種率が非常に高く、世界で最初に子宮頸がんを撲滅すると言われています。その背景には根本の性に関する考え方や、性教育のあり方の違いがあるのではないだろうかと考えました。

今回の留学では性教育について広い意味でオーストラリアの性に対する向き合い方を学んでいきたいと考え、現地の学生が性教育をどのように受け取っているのか、性に対してどのようなイメージを持っているのか調べるために、HPVに関するプレゼンテーションと高校生を対象にアンケートを作成し、現地に向かいました。

現地の中学・高校生に話を聞く機会を作りたかったため、日本語教師アシスタントとして中学・高校でボランティアできるプログラムに参加しました。

研修日程

3月7日(1日目)

日本発

3月8日(2日目)

オーストラリア着

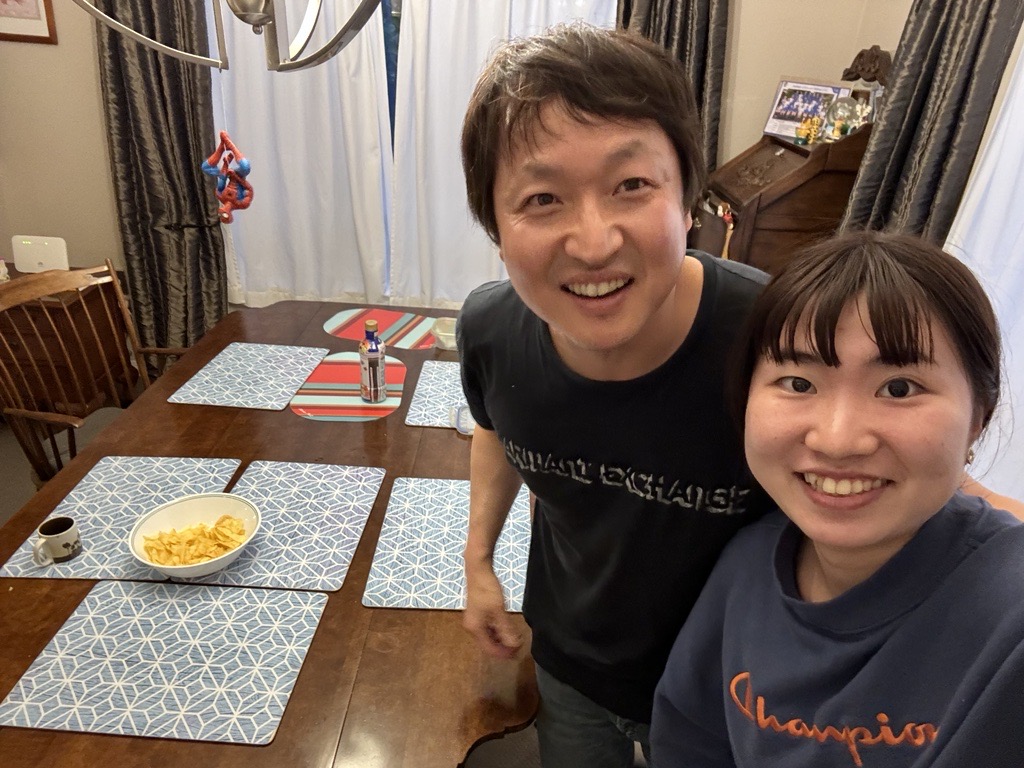

ホストファミリーに挨拶。家での過ごし方や出かける予定について話を聞く。ハウスルール(キッチン、洗濯機、お風呂、トイレ、自分の部屋の使い方)などについて教えていただく。自己紹介(自分の学部、何を今学んでいるか。留学の目的、留学の最終目標など)をする。

3月9日(3日目)

ホストファミリーとのコミュニケーションを通して家族構成、家族役割、子供達の学校の時間、親が家を空けている時間帯、家事の役割分担、起床時間、就寝時間、食事の時間などホストファミリーの1日の流れを理解する。

3月10日(4日目)

日本のお土産をホストファミリーにプレゼントし、日本の文化について簡単なプレゼンテーションをする。

翌日の学校訪問に向けて必要物品の準備をする。

3月11日(5日目)

日本語教師アシスタントとして現地の学校に訪問する。校長先生にご挨拶し、ボランティアと併行して学びたいことを説明する。学校の職員の方に性教育に関するインタビューするための連絡をする。

初日は学校側の説明を聞き、1日の流れを把握。自己紹介する。

事前に作成しておいたアンケートを責任者の先生に提出し、最終的に生徒たちにアンケートを実施し、日本とオーストラリアの学生の性に関する捉え方の違いを明らかにしたいという旨を説明する。また、学生の性のとらえかたについてグループディスカッションを実施したいという事を伝える。

3月12日(6日目)

日本語教師アシスタント2日目

生徒たちが普段学んでいる内容を授業割で先生から説明していただく。月曜日は日本語の授業がないため、探究活動を行うことにした。生徒たちの学校での過ごし方、1日の大まかな流れを理解する。

3月13日(7日目)

日本語教師アシスタント3日目

生徒とコミュニケーションをとりながらアシスタントの仕事をする。

学校の先生に性教育についてのインタビューを行えるか相談し、アンケートをチェックしていただいた。

日本の保健体育のような科目があるかどうか、また、生徒が気軽に相談できる教室や、専門の先生はいるかどうかなどを聞き、保健体育の授業とスクールナース(保健室)があることを知る。

3月14日(8日目)

日本語教師アシスタント4日目

担当の教師や性教育(保健体育)専門分野の講師、保健室の先生、カウンセラーなど性教育に関わりのある教職員の方に、生徒とかかわる上で気を付けている事、どのような事を相談しているか、悩みを抱えている生徒の特徴、傾向などをインタビューする。

3月15日(9日目)

日本語教師アシスタント5日目

現地の生徒が性教育に関してどのような授業を受けているのかを見学する。

アンケートに関して助言をいただき、修正する。

3月16日(10日目)

ホストファミリーに日本文化を紹介。茶道を習っているので、茶道の歴史などを説明する。

3月17日(11日目)

日本語の授業で使うプレゼンテーションを準備する。

3月18日(12日目)

日本語教師アシスタント6日目

教師を対象にしたアンケート用紙を作成する。

3月19日(13日目)

日本語教師アシスタント7日目

6日目で感じた疑問や、もっと知りたいと思った事について、性教育を教えている先生に質問する。性教育に携わっていない先生にも、性教育のイメージ、必要性、認知度などを質問する。

3月20日(14日目)

日本語教師アシスタント8日目

アンケート調査を実施するうえで気を付ける事、アンケート内容の修正、アンケートの実施時間など担当教員と確認する。

3月21日(15日目)

日本語教師アシスタント9日目

前日まとめた内容をもとに生徒たちにインタビューする項目をピックアップして担当の先生に確認していただき、生徒にインタビューを実施する。

3月22日(16日目)

日本語教師アシスタント10日目

日本語の授業以外でも生徒たちと交流。日本の自然災害についてプレゼンテーションを実施する。

3月23日(17日目)

ホストファミリーと過ごし、家族のあり方を観察する。

3月24日(18日目)

ホストファミリーに日本食をふるまう。

3月25日(19日目)

日本語教師アシスタント11日目

授業で使うプレゼンテーションの準備や、日本語ミニゲームを考案する。

3月26日(20日目)

日本語教師アシスタント12日目

空き時間にプレゼンテーション、アンケートを実施。アンケート後に生徒たちからの質問に答える。

3月27日(21日目)

日本語教師アシスタント13日目

責任者の先生に、教師に行うアンケートの最終確認をしていただく。

3月28日(22日目)

日本語教師アシスタント14日目(最終日)

生徒たちの前で英語でスピーチを行う。校長先生にご挨拶する。

3月29日(23日目) キリスト教の祝日 ハッピーフライデー

3月30日(24日目)

オーストラリア発

3月31日(25日目)

日本着

留学を通しての学び

日本語教育アシスタントとして、日本の文化、食、歴史に関するプレゼンテーションを行い、現地の生徒とオーストラリアと日本の違いについてディスカッションしたり、日本の遊びを一緒に行うなどの活動を行いました。生徒たちが楽しく日本語を学ぶために、毎週新しいミニゲームを二つ考えました。

日本語の授業以外でも、地理の授業で津波や地震のプレゼンテーションをしたり、キリスト教の授業で日本人の宗教観についてグループディスカッションを行ったりしました。その過程で学校の教師たちの考え方を少しずつ理解できるようになりました。

ホストファミリーとはディナーの際に、日本文化のことやオーストラリアで人気のローカルフードや音楽、観光地など、お互いの文化を話すことができました。

また、休日は現地の食材で作れる日本料理も振る舞うことができました。

学校でも家でも翻訳機をなるべく使わず、わからない言葉を他の言い回しをしたり、現地の人達に質問をしたりしてコミュニケーション力、英語力が高まるように努力したことで、ホストマザーに英語力を褒めていただけたことが嬉しかったです。

毎日予定が入っており、観光に行く時間はありませんでしたが、ホストマザーの友人宅のディナーに行ったり、ドライブに行ったりする中でホストマザーと会話が沢山でき、学びにつながりました。

日本語の授業は月曜日を除いてほぼ毎日あるので、自分の探究活動と日本語教師アシスタントを両立することが忙しいと感じながらも、自分のできることを精一杯行いました。

心と体のことについて知る授業(日本でいう保健体育)の見学や、学校の先生がどのようなポリシーを持って教育しているのかについてインタビューやアンケートも実施できました。学生が性の悩みを相談できる窓口はあるのか、性教育を始めるのに適した年齢、性教育の必要性、何を生徒に学んでほしいかなどを知ることができました。生徒たちのアンケートには、授業を受けている側の生徒たちが性に対してどのようなイメージを持っているのか、どんな不安や悩みがあるのか、性教育をどう受け止めているのかなど、性教育に関する項目を作成しました。HPVワクチンを接種しているかどうか、いつ接種したか、なぜ接種したか、なぜ摂取しなかったか、HPVワクチンを接種するべきだと思うかについては生徒の親の許可なしではプライバシーを侵害してしまう恐れがあると担当教員から指摘があり、アンケートを実施することができませんでした。しかし、HPVワクチンの認知度、イメージに関する項目は生徒たちにアンケートを実施できました。また、お世話になるホストファミリーにも家庭での性教育についてインタビューすることができました。

アンケート、インタビューを実施した結果、特に印象に残ったことは、オーストラリアでは「birds and bees」という言葉で鳥や蜂の習性を例に小学生のうちから性教育を学ぶ機会があり、また、ホストマザーと話す中で、祖母と孫が性のことに関して話せる関係があることが分かりました。HPVワクチンの摂取率が高い理由として、政府が主体的に接種を推奨しており、学校で接種を行っていることや、子宮頸がんを予防するという認識が定着していることが分かりました。

私は、日本では性に関する話や性教育そのものがタブー視されている傾向があり、家庭でも性に関する話題に触れる機会が少なく、HPVワクチンに関しては親が良いイメージを持っていない印象がありました。日本性教育協会研究論文からも、日本は性に関する話題を学校教育に組み込んでいないという文化的背景があると問題提起されており、その影響もあって今までHPVワクチンの話題を耳にする機会が少なく、接種も進まなかったのではないかと考えました。

オーストラリアで得た知識は、看護学生として家族や友人に相談された際にどのように話を聞くか、自分と同年代の学生はどのような性教育があったら興味を持ってくれるか、日本の学生が性に対して話しやすい環境はどのような場所かを考えるヒントになりました。

オーストラリアでは、話しやすいようにプライバシーが配慮された空間である保健室で生徒が落ち着くように砂枕を温めて耳に当て、リラックスできるようにしていたので、参考にして、温かいものを耳に当てたり、友人であれば、指先をマッサージしながら話を聞いたりしたいと感じました。

多くの人が性に関する話題に触れる機会が増え、性に関するイメージが変われば、HPVワクチンについて知ってもらえる機会も増えていくのではないかと感じました。

私は、現地でわからないことがあったらスマホで確認するのではなく、現地の人に聞くようにしました。次回留学する機会があったら、今回のようにテーマを決め、現地でしか明らかにできないことや、現地の人と関わらないとわからないことを一つの探究活動として行っていきたいと思います。現地の人とコミュニケーションをとり、そこで生活する人々の体験や思いを聞き取ることの大切さを感じることができる研修になりました。