別科助産専攻

学部・別科・大学院

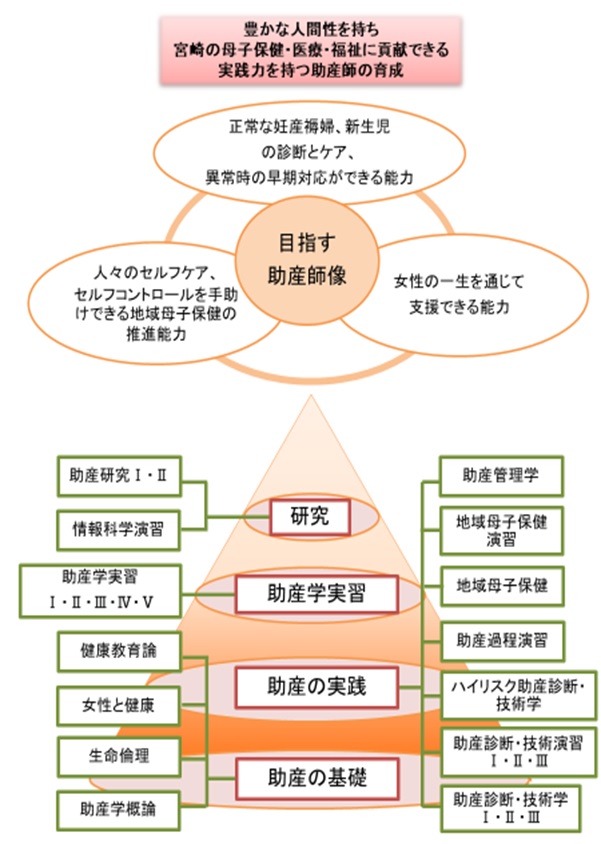

カリキュラム

授業科目・概要

授業科目一覧

| 区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 1単位当たりの時間数 | 卒業要件 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 必修 | 選択 | |||||

| 助産の基礎 | 助産学概論 | 前期 | 1 | 15 | 必修6単位 | |

| 生命倫理 | 通年 | 1 | 15 | |||

| 女性と健康 | 前期 | 2 | 30 | |||

| 健康教育論 | 通年 | 2 | 30 | |||

| 助産の実践 | 助産診断・技術学Ⅰ(妊娠期) | 前期 | 1 | 15 | 必修14単位 | |

| 助産診断・技術学Ⅱ(分娩期) | 前期 | 2 | 30 | |||

| 助産診断・技術学Ⅲ(産褥・新生児期) | 前期 | 1 | 15 | |||

| ハイリスク助産診断・技術学 | 前期 | 2 | 30 | |||

| 助産診断・技術学演習Ⅰ(妊娠期) | 前期 | 1 | 30 | |||

| 助産診断・技術学演習Ⅱ(分娩期) | 前期 | 1 | 30 | |||

| 助産診断・技術学演習Ⅲ (産褥・新生児期) | 前期 | 1 | 30 | |||

| 地域母子保健 | 前期 | 1 | 15 | |||

| 地域母子保健演習 | 前期 | 1 | 30 | |||

| 助産過程演習 | 通年 | 1 | 30 | |||

| 助産管理学 | 通年 | 2 | 30 | |||

| 助産学実習 | 助産学実習Ⅰ(妊娠期) | 通年 | 2 | 45 | 必修12単位 | |

| 助産学実習Ⅱ(分娩期、産褥・新生児期) | 通年 | 7 | 45 | |||

| 助産学実習Ⅲ(継続事例) | 通年 | 1 | 45 | |||

| 助産学実習Ⅳ(助産業務管理) | 通年 | 1 | 45 | |||

| 助産学実習Ⅴ(地域母子保健) | 後期 | 1 | 45 | |||

| 研究 | 情報科学演習 | 前期 | 1 | 30 | 選択2単位以上 | |

| 助産研究Ⅰ(基礎) | 前期 | 1 | 15 | |||

| 助産研究Ⅱ(実践) | 通年 | 1 | 30 | |||

| 計 | 34単位以上 | |||||

授業科目の概要

助産の基礎

- 助産学概論

助産学の基本的概念およびそれに関連する理論を理解し、社会的責務を遂行するための助産師の役割や業務範囲、関係する法的基盤を理解する。また、助産の現状と課題の動向、母子保健の変遷、助産師の責務、職業倫理について理解を深め、諸外国の動向を学ぶことで、これからの助産学の方向と助産師のあり方について考える。 - 生命倫理

生命とは何か、いのちはなぜ尊いのかという原点から生命と倫理について学ぶ。周産期における生命倫理の現状と課題、関連した法律、支援方法などについて理解する。さらに日常の助産業務の中でのケアの質を高め、妊産婦の自己決定を保障するための基本理念として、インフォームドコンセントのあり方を理解し、自己の生命倫理観を培う。 - 女性と健康

女性のライフサイクルにおける健康問題や性と生殖の問題に対して援助を行うための基本的知識を理解する。思春期では性感染症や性行動、セクシャリティ、摂食障害、月経について、成熟期では、プレコンセプションケア、月経障害、不妊、家族計画、ドメスティックバイオレンスについて、更年期では、更年期障害について学習する。薬剤と生活環境が母子に与える影響について理解し、健康を維持増進するための支援を修得す。女性のライフサイクル各期における栄養や妊産褥婦の病態について理解を深め、必要な教育を考える。 - 健康教育論

思春期から成熟期の母子保健対象者及び家族のニーズを把握し、ヘルスプロモーションの理念を基に健康教育の意義・展開のための理論と技法を学習する。それを踏まえて個人と集団の保健指導案とパンフレットを作成し、健康教育の模擬授業を行う。

助産の実践

- 助産診断・技術学Ⅰ(妊娠期)

妊娠期の母体の生理的機能を理解し、妊婦と胎児の正常と異常の経過を判断するために必要な基本的知識と妊婦健康診査,保健指導の方法を学習する。また,ハイリスク妊婦へのアセスメントとケアについても学習する。 - 助産診断・技術学Ⅱ(分娩期)

分娩期の母体の生理的機能を理解し、産婦の正常経過と異常を診断するために必要な基本的知識を学習する。分娩介助、主体性を尊重した産婦や家族への支援等について理解する。また、ハイリスク分娩へのアセスメントとケアについても学習する。 - 助産診断・技術学Ⅲ(産褥・新生児期)

褥婦の身体的、心理的、社会的側面から産褥期に必要な援助をアセスメントできる知識を学ぶ。さらに知識を統合し助産診断に必要な技術を修得できる。また、新生児の生理的機能、成長発達過程を理解し、助産診断できるように学習する。ハイリスクの褥婦と新生児へのアセスメントとケアについても学習する。 - ハイリスク助産診断・技術学

妊産褥婦および胎児・新生児の病態生理、周産期各期の異常(妊娠悪阻や流早産、子宮外妊娠、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、分娩遷延、産科ショック、緊急処置、子宮復古不全、産後うつ、低出生体重児や双胎児など)、産科麻酔について理解する。また、ハイリスク児の病態生理や性機能発達、精神的問題を有している妊産褥婦の状態についても理解する。 - 助産診断・技術学演習Ⅰ(妊娠期)

助産診断・技術学Ⅰで学んだ理論や知識をもとに、妊娠期の援助を行うために必要な技術を習得する。妊婦健康診査技術、基本的な超音波画像診断技術、妊娠期の生活支援等について修得する。また出産準備クラスの企画・運営についても学習する。 - 助産診断・技術学演習Ⅱ(分娩期)

助産診断・技術学Ⅱで学んだ理論や知識をもとに、分娩期の援助を行うために必要な助産診断および分娩介助技術、出生直後の児のケアや技術を習得する。また、ハイリスク分娩時の介助技術や会陰裂傷縫合術、産科危機的出血時の対応等について習得する。 - 助産診断・技術学演習Ⅲ(産褥・新生児期)

助産診断・技術学Ⅲで学んだ知識・技術をもとに、産褥期、新生児期の援助を行うために必要な技術を習得する。また、健康な母子に対する助産診断を行った上で必要な教育を実施できる能力を養う。新生児においては、新生児蘇生法「専門」コース(Aコース)の取得を目指す。 - 地域母子保健

母子を取り巻く社会情勢の変化の中で、母子とその家族の健康状態を地域特性と関連付けてアセスメントし、地域母子保健活動における助産師の役割と機能について考えていく。また本県の地域で生活する母子の健康問題、活用できる社会資源と母子保健の現状と課題について理解する。 - 地域母子保健演習

本県の母子保健の現状を理解するために、実習する予定の地域の母子に焦点をあてた地区診断を行い、フィールドの分析、様々な社会資源などの内容について学習する。市町村が行う母子保健事業を通して、地域における健康支援の実際を学ぶ。また、母子とその家族の健康状態を地域特性に関連付けてアセスメントし、助産師の視点に基づいた母子保健におけるヘルスプロモーションを考察していく。 - 助産過程演習

対象となる母児やその家族の特性を理解し、助産学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの実習を通して、妊娠期、分娩期、産褥・新生児期の事例を用いて助産過程の展開の振り返り、助産診断・実践・評価能力を習得する。 - 助産管理学

助産管理の概念や関係法規、周産期の医療事故と予防対策、助産所・診療所及び産科病棟の管理運営について学習するとともに、本県の周産期管理システムについても理解する。さらに、災害時の助産管理の在り方についても学習し、助産管理の視点から助産師の専門性について考える。

助産学実習

- 助産学実習Ⅰ(妊娠期)

妊婦の健康診査と保健指導を通して、妊婦と胎児の健康状態や健康課題を診断する能力、妊娠経過の正常・異常を診断するための能力、妊婦とその家族のセルフケア能力を高める助産実践能力を修得する。また、集団指導である健康教育についても習得する。 - 助産学実習Ⅱ(分娩期、産褥・新生児期)

正常分娩の介助技術の修得、産婦やその家族の主体性を尊重した助産ケアの提供、正常・異常を診断するための実践能力を養う。また、助産ケアの実際を通して、妊産褥婦のセルフケア能力を高め、新生児の母体外生活の適応をはかる助産実践能力を修得する。主に病院や診療所において、正常な経過をたどる産婦の入院から退院までを受け持ち、助産計画にそって分娩介助を10例実施する。また、異常分娩に対する応急処置の見学・実施を行い、助産師に必要なアセスメント能力とケアについて理解する。 - 助産学実習Ⅲ(継続事例)

妊娠中期から産後4か月位まで継続して1事例を受け持ち、継続した助産ケアの実際を通して、対象とその家族へのセルフケア能力を高める助産実践能力を修得する。助産師外来においては、正常妊婦の経過を診断し、QOLの向上のための相談・教育を行える診断技術を修得する。 - 助産学実習Ⅳ(助産業務管理)

助産院施設における助産学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの経験を踏まえ、地域において自律的に分娩介助および母乳外来を開業している助産所において実習する。地域で開業する助産師の妊産褥婦・新生児とその家族に対する包括的な助産ケアを実践し、助産師として自律的な活動を行うための助産管理、産科医師との連携、地域の自助グループの支援などを学ぶ。さらに将来、開業または施設における助産外来・院内助産等の開設を視野に入れた高度な実践能力を修得する。 - 助産学実習Ⅴ(地域母子保健)

本県の母子保健の現状を理解するために、5市が行う1歳6か月健診・3歳児健診などの母子保健事業を通して、地域における健康支援の実際を学ぶ。また、母子とその家族の健康状態を地域特性に関連付けてアセスメントし、助産師の視点に基づいた母子保健におけるヘルスプロモーションの支援方法を修得する。

研究

- 情報科学演習

講義・演習・研究において、問題解決ツールであるソフトウェアやネットワークについて理解し、和文献の文献検索を習得する。また、統計解析するための基本的な知識(Excelを用いた記述統計)と分析方法を習得する。 - 助産研究Ⅰ(基礎)

助産研究の目的と意義を理解し、研究課題に応じた研究方法、倫理的配慮、論文の構造、文献のクリティークについて学習する。3つのグループに分かれて、学生1名が1回は文献のクリティークが経験できるように運営する。 - 助産研究Ⅱ(実践)

助産研究Ⅰ(基礎)と実習を統合して、自己の課題について研究的手法を用い論文作成を学習する。

研究の手法は、継続事例の事例研究、課題とするテーマの調査研究および文献研究等、自己の課題に沿った手法を用いる。